권력 내려놓고 택한 삶 ‘마운트 버넌’

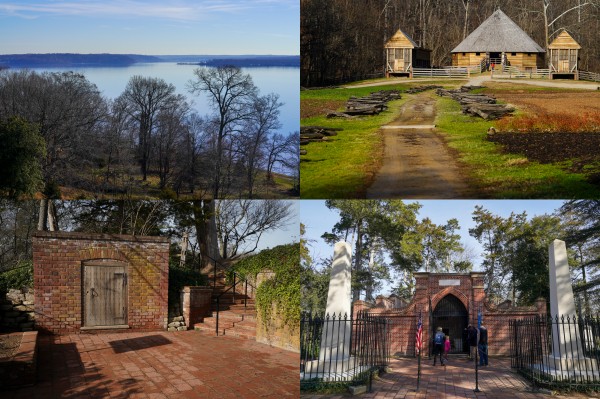

워싱턴 D.C.에서 남쪽으로 30분, 포토맥강 변에 풍광이 좋은 언덕이 있다. 언덕 위엔 붉은 지붕이 인상적인 저택도 있다. 미국의 초대 대통령 조지 워싱턴이 여생을 보낸 마운트 버넌(Mount Vernon)이다. 걸음마를 할 무렵부터 이곳에 살았던 워싱턴은 대통령에서 물러난 뒤 향년 67살로 숨을 거둔 1799년까지 이곳에 살았다.

워싱턴은 독립전쟁 말미, 자신을 왕으로 추대하려던 군인들의 제의를 뿌리치고, 쿠데타 기도를 무산시켰다. 만장일치로 2차례나 선출된 대통령직에선 3번째 선거를 앞두고 스스로 물러났다. 3선 제한도 없던 시절이었다. 그가 집으로 돌아와 한 건 농부로서 신대륙 기후에 적합한 윤작(輪作)을 실험하고, 양조업자로 술을 만드는 일이었다.

외세에 대한 저항과 기득권의 타파, 부패하거나 무능한 체제의 개혁 등을 부르짖었던 많은 지도자가 결국 독재자로 전락했다. 멀리 나폴레옹 보나파르트와 시몬 볼리바르가 그랬고, 가까이 마오쩌둥과 김일성, 이승만과 박정희가 그랬다. 권력에 취한 자신은 물론 운명공동체가 된 무리가 집단적 거세불안(去勢不安)에 빠지기 때문이다. 반면, 워싱턴은 군사 지도자로 미국의 독립을 이끌어 군부의 절대적 지지를 받았고, 인류 역사상 최초의 대통령이 돼 임기가 끝날 때까지 폐하라고 불렸지만, 그 길을 가지 않았다.

사회생활을 하다 보면 거세불안을 느끼는 사람을 많이 본다. 한 줌 권력이라도 쥐려고 수단과 방법을 가리지 않고, 완장 차면 다시 뺏길까 봐 전전긍긍한다. 그걸 지키려면 세 싸움도 해야 하니 항상 줄 세우고, 종종 내 줄인지 남의 줄인지 확인하려 든다. 내 줄 같으면 떡 하나 더 주려고 원칙도 절차도 잊어버린다. 남의 줄 같으면 싹 자르고 뿌리 뽑으려고 없는 구실을 만들거나 침소봉대한다. 그렇게 제 깜냥으론 감당할 수 없을 만큼 힘을 쥐다 보면, 자신도 조직도 망가진다.

그렇지만 그 권력 5년 가는 걸 못 봤고, 항상 믿는 도끼가 발등 찍는다. 권력이란 조그만 물길에도 구멍 나고, 바람 앞엔 힘없이 무너지는 모래성이기 때문이다. 힘은 정당하게 쓸 때 커지고, 자신이 그 힘을 감당할 수 없을 만큼 커지기 전에 내려놓는 게 용기다. 조직의 리더든 나라의 리더든 워싱턴에게 배웠으면 하는 건 그의 용기다. 다만, 그릇의 크기가 다른데 그런 용기를 기대하다니, 내 욕심부터 버려야겠다.

철새 도래지와 해안 사구가 인상 깊은 ‘아우터 뱅크스’

마운트 버넌을 뒤로 하고, 남동쪽으로 4시간 정도 달리면 노스캐롤라이나주의 도서 지역에 이른다. 아우터 뱅크스(Outer Banks)라고 불리는 지역이다. 어릴 적 지구본이나 지리부도에서 봤을 땐 매끈하게 보였던 이곳 대서양 연안도 가까이 가보면 플로리다의 키즈(Keys) 지역만큼 섬도 많고, 지형도 변화무쌍하다. 길이는 버지니아주 경계부터 가장 남쪽의 케이프 룩아웃(Cape Lookout)까지 3백 킬로미터가 넘는다. 차로 달리면 2시간 반을 이동한 뒤 2차례 페리를 타고 다시 차를 달려 5시간 반, 모두 8시간을 가야 한다.

이곳은 바람의 길목에 있다. 1년 내내 편서풍이 불지만, 가을과 겨울엔 강한 북동풍이 불고, 봄과 여름에 남동풍도 분다. 이런 바람을 타고 철새가 떼 지어 날아온다. 주요 도래지는 피섬(Pea Island)의 야생동물 보호지역과 해터러스곶(Cape Hatteras) 해안, 아우터 뱅크스와 미국 본토 사이의 앨버말 해협(Albemarle Sound), 팸리코 해협(Pamlico Sound) 등이다.

2023년 연말의 어느 날, 팸리코 해협을 지나는 페리에 올랐다. 오크레코크섬(Ocracoke Island)에서 시더섬(Cedar Island)으로 가는 배였다. 어선을 따라 나는 갈매기 떼, 대륙에서 바다로, 바다에서 대륙으로 나는 철새 떼가 길동무가 돼줬다. 그러던 중 시큼한 냄새가 코끝을 찔렀다. 냄새를 실어 나른 바람을 향해 눈길을 돌렸다. 바다 한 가운데 운동장만 한 모래톱이 보였다. 새카맣게 많은 철새가 쉬고 있었고, 다른 철새 떼도 날아들고 있었다. 철새들이 어패류를 먹고 난 뒤 싼 똥 냄새가 확실했다. 인간의 손이 닿지 않는 철새들의 난민캠프, 시각은 물론 후각까지 사로잡은 곳이었다.

철새가 머물던 모래톱처럼 바람은 모래도 쌓이게 한다. 아우터 뱅크스가 해안 사구(沙丘)로도 유명한 이유다. 가장 큰 모래언덕은 쟈키스 리지(Jockey’s Ridge) 주립공원에 있다. 크기는 여의도 면적의 2/3가 조금 안 되는 1.73㎢로 서부의 사막에 비할 바는 아니지만, 동부에선 가장 큰 곳이다. 지평선 끝까지 쌓인 차디찬 모래와 그 위로 떨어지는 따사로운 햇살은 사막에 서 있다는 착각을 불러일으키기 충분하다. 모래언덕을 만든 바람이 그 표면에 새긴 물결 같은 골도 그 느낌을 배가시킨다. 아울러 로키산맥에 가로막힌 서부의 사막에서 볼 수 없는 이곳만의 경치가 있다. 바로 앨버말 해협을 넘어 미국 본토로 떨어지던 해넘이다.

모래언덕이 도운 이카루스의 꿈 ‘라이트형제 기념관’

아우터 뱅크스의 바람은 인류 역사의 이정표가 된 발명의 산파가 됐다. 바로 라이트형제가 세계 최초로 동력 비행에 성공한 곳이 이곳이다. 당초 형제가 동력 비행 실험을 위해 찾아다녔던 후보지의 조건은 세 가지였다. 먼저 글라이더가 뜨기 좋은 일정한 맞바람이 있어야 했고, 다음으로 글라이더가 착륙하거나 불시착할 때 충격을 완화해줄 모래밭이 있어야 했다. 마지막으로 새로운 동력 비행 기술이 유출되지 않도록 인적이 드문 곳이어야 했다.

형제는 미국 기상청 날씨 정보에서 단서를 찾았다. 그들이 살던 미국 중서부 오하이오주 데이턴(Dayton)에서 무려 1,000km 넘게 떨어진 아우터 뱅크스에 일정한 방향과 세기로 바람이 부는 장소가 있었다. 이곳엔 야산 크기의 모래언덕과 모래언덕에서 북동쪽으로 넓게 펼쳐진 모래밭도 있었다. 가장 가까운 마을인 키티호크(Kitty Hawk)에선 6km 떨어져 있어 근처에 아무도 살지 않았다. 모래언덕의 이름은 킬데블힐즈(Kill Devil Hills)였다.

1900년, 형제는 이곳에 천막을 쳤다. 이후 공장이자 격납고로 쓸 헛간 하나와 그들이 묵을 오두막도 하나 지었다. 형제는 먼저 무동력 비행체인 글라이더를 만들고 날리는 실험을 진행했다. 모래밭 덕분에 목숨을 위협하는 사고 없이 실험은 진행됐다. 그리고 3년이 흐른 1903년 12월 17일, 글라이더에 휘발유 엔진을 장착한 라이트 플라이어(Wright Flyer)를 띄운다. 첫 비행은 12초 동안 120피트, 4번째 비행에선 무려 59초 동안 852피트를 날았다.

흔히 실패에서 배운다고 한다. 그런데 이곳에서 펼쳐진 형제의 일화를 보면 그들은 감당할 수 없는 실패보단 통제할 수 있는 실험을 통해 동력 비행 기술을 터득했다. 프로이센의 글라이더 선구자 릴리엔탈(Karl Wilhelm Otto Lilienthal)이 추락해 숨진 걸 계기로 글라이더를 날릴 바람만큼 추락사를 막아줄 모래밭을 중요하게 생각한 게 핵심이었다. 만약 아우터 뱅크스의 모래언덕이 없었다면, 최초의 동력 비행 성공은 그들보다 3년 늦었던 브라질의 알베르토 산토스뒤몽(Alberto Santos-Dumont)에게 돌아갔을지도 모른다.

열차 타고 서부로 ‘Coast to Coast’

겨울의 말미에 애틀랜타역 승강장에 서 있었다. 워싱턴 D.C.로 가는 열차를 타기 위해서였다. 대서양 연안인 동부에서 태평양 연안인 서부로 가는 기차여행의 출발이었다. LA까진 모두 3편의 열차를 이용했다. 애틀랜타에서 워싱턴까진 크레센트(Crescent) 라인, 워싱턴에서 시카고까진 캐피톨 리미티드(Capitol Limited) 라인, 시카고에서 LA까진 사우스웨스트 치프(Southwest Chief) 라인을 탔다. 소요 시간만 각각 14시간 18분, 17시간 40분, 43시간 10분이었다. 실제론 시카고에서 하루 쉰 날과 사우스웨스트 치프의 9시간 연착을 포함해 꼬박 닷새가 걸렸다.

애틀랜타에서 LA까지 비행기를 타면 5시간에 닿는 거리다. 이동시간만 15배 더 걸리는 기차를 탄 이유는 이 광활한 대륙을 가까이서 보고 싶어서였다. 애틀랜타에서 워싱턴, 시카고, 그리고 캔자스주의 캔자스시티까진 익숙한 광경이 펼쳐졌다. 도시와 마을, 드넓은 숲과 밭, 소가 풀 뜯는 들판을 지나고, 포토맥과 미시시피, 미주리 등 강 옆을 달리거나 건넜다. 동부와 중서부의 전형적인 모습이었다.

풍경이 달라지기 시작한 건 콜로라도주에 가까워지면서다. 산은 점점 높아져 눈 덮인 로키산맥의 줄기가 나타나고, 나무는 점점 작아지기 시작했다. 땅은 점점 건조해져 어릴 적 주말의 명화에서 봤던 서부 영화 속 황량한 대지가 나타나며, 인적이 드물어지기 시작했다. 정말 말 한 마리가 있다면 달려보고 싶은 곳이었다.

콜로라도주의 풍광을 뒤로하고, 암트랙 사우스웨스트 치프 열차는 점점 고산지대로 올라갔다. 육중한 무게 때문인지 속도도 점점 느려졌다. 뉴멕시코주로 넘어가는 레이튼 패스(Raton Pass)를 지날 때였다. 가장 높은 지점은 2,388미터 높이다. 기압이 낮아져 귀가 멍멍해지고, 승객 가운데 응급환자도 생겼다. 안내방송에선 승객 가운데 의사를 찾기 시작했고, 전망칸(Observation Car)에서 경치를 즐기던 침대칸 승객 가운데 한 명이 벌떡 일어서서 객차로 달려갔다. 레이튼역에 도착하자 구급차가 대기하고 있었고, 응급환자를 내리고, 구급차가 역을 빠져나가는 데 꽤 시간이 걸렸다.

레이튼에서 응급상황을 마무리한 열차는 밤새 애리조나주를 달리고, 아침엔 LA에 도착할 예정이었다. 새벽 2시쯤, 열차가 멈췄다. 애리조나주 윈슬로우(Winslow) 인근이었다. 다시 안내방송이 나왔다. 앞선 화물 열차의 혼잡으로 인한 승무원 교체로 정차했다는 내용이었다. 그리고 30분 뒤 또 방송이 나왔다. 이번엔 강한 바람으로 추가적인 지연이 예상된다는 내용이었다. 한숨 자면 될 거라는 생각에 눈을 감았다.

눈을 뜨니 새벽 5시쯤이었고, 열차는 플래그스태프(Flagstaff) 인근에서 숨을 죽인 채 서 있었다. 뭔가 잘못됐다 싶었다. 예상하지 못한 승무원 문제로 출발이 늦어지고 있다는 방송이 간간이 나왔다. 그렇게 뜬눈으로 밤을 새웠다. 아침 8시, 교체 승무원이 30일 마일 밖에 오고 있다는 방송이 나왔고, 아침 9시가 돼서야 8시간 40분 지연 끝에 열차가 다시 움직이기 시작했다.