미국 연수를 준비하면서 가장 많이 신경을 쓴 것은 자녀의 학교 전학 문제였다. 자녀가 한국에서 5학년 과정을 진행중이었기에 미국에서도 같은 학년으로 갈 줄 알았는데, 8월생이라는 이유로 중학생인 6학년에 배정받게 됐기 때문이다.

조지아주의 경우 매년 8월생을 기준으로 학년이 바뀐다. 예를 들어 지난해 9월 새 학기가 시작됐을 때, 2015년 9월생부터 2016년 8월생까지는 초등 2학년으로 진학하고, 2016년 9월생부터 2017년 8월생까지 초등 1학년에 입학하는 식이다. 조지아주는 6학년부터 8학년까지 중학생, 고등학교는 9학년부터 12학년까지 4년제다.

보기 좋게 거부당한 ‘다운그레이드’

그렇지 않아도 의사소통이 자유롭지 않은데, 초등학교도 졸업하지 않은 아이가 미국에 오자마자 중학교에 입학해야 한다는 사실을 알고 적잖이 당황했다. 먼저 미국으로 연수를 다녀온 선배들에게 문의하니 해당 학교에 문의하면 어렵지 않게 학년을 낮춰(한국 학년에 맞춰) 전학할 수 있을 것이라는 말을 듣고 초등학교 홈페이지에 게시된 학교장 이메일 주소로 이메일을 보냈다.

“내 아이가 영어에 익숙하지 않을 뿐 아니라 체격도 미국 청소년에 비해 작으니 중학교가 아닌 초등학교로 전학할 수 있도록 해달라”는 내용이었다.

하지만 학교 측에서는 “당신의 자녀는 중학교로 입학하게 될 예정이니 중학교로 연락하라”는 간결한 대답이 돌아왔다.

그래서 다시 중학교 홈페이지에 나온 학교장 이메일 주소로 같은 내용의 이메일을 보냈는데, 역시나 “중학교에 입학할 수밖에 없다”는 답변만 돌아왔다.

하지만 미국에서의 진학 관련 사이트에 ‘다운그레이드’에서 성공했다는 ‘성공담’이 심심찮게 올라오는 것을 보면 지역 교육청마다 허용 여부가 다른 것 같다.

생각보다 쉬웠던 한국→미국 전·입학 과정

다운그레이드를 깔끔하게 포기하고 나니 아이들의 입학 준비는 그렇게 어렵지 않았다. 조지아주Athens(에덴스) 지역의 경우 한국의 초등학교에서 발급해준 영문 재학증명서와 여권을 각각 스캔해 지역 교육청 웹사이트에 등록하면 기본 절차가 마무리된다.

아이들이 태어난 병원을 찾아가 1인당 2만원씩 주고 발급한 출생증명서나 영문으로 번역한 초등학교 생활기록부는 이곳에서는 요구하지 않았다. 다만 지역마다 요구하는 서류가 다르고, 한국의 중·고등학교에서 미국의 중·고등학교로 전학하는 경우에는 한국에서의 성적표와 생활기록부를 번역·공증해 제출해야 한다고 들었다.

미국은 아이들의 예방접종 여부를 꼼꼼하게 확인하는데, 한국에서 미리 발급한 영문 예방접종내역서를 지참해 미국 지역 보건소에 가면 조지아주 예방접종 양식으로 바꿔준다. 동시에 신장과 체중 측정, 시력 검사 등 기본적인 건강검진을 1인당 70달러를 받고 진행해주었다.

지역 보건소에서 발급받은 서류를 제출하니 학교 전·입학 과정은 순조롭게 마무리됐다.

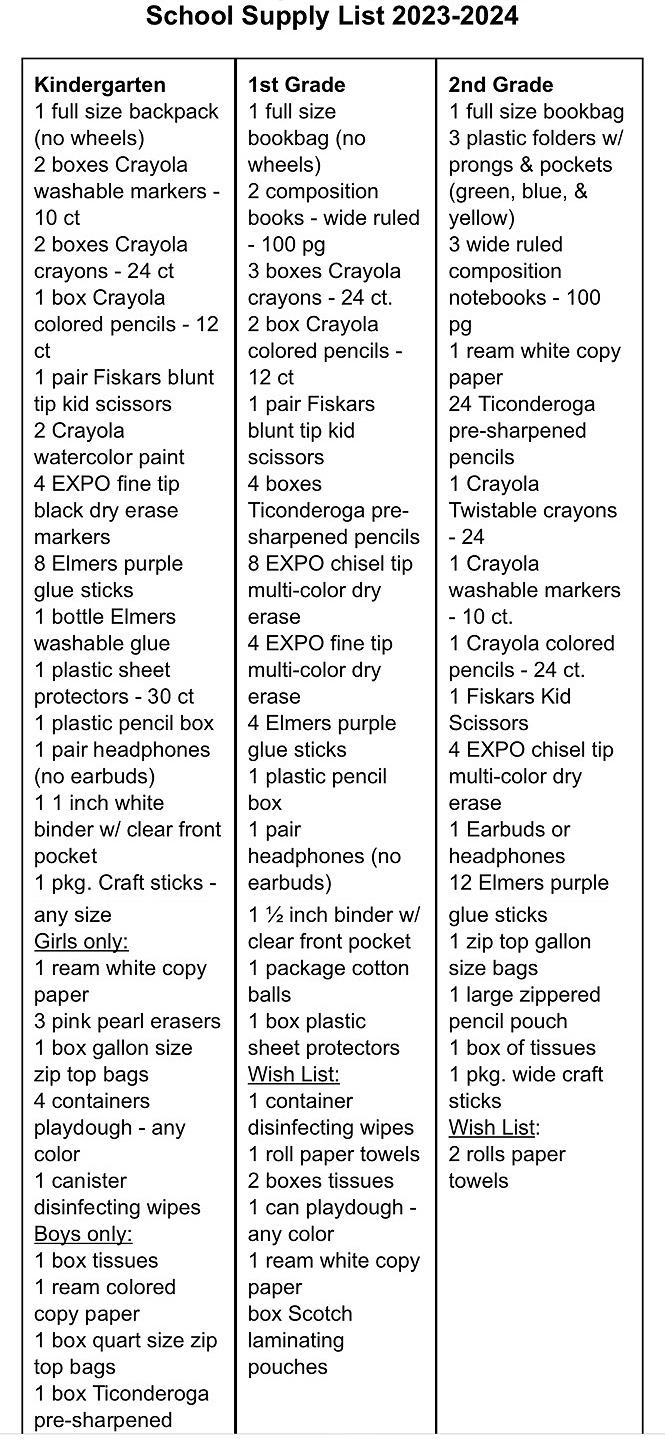

혀를 내두르게 한 ‘First Day of School’ 준비물

하지만 복병은 ‘등교 첫날’(First Day of School) 준비물이었다. 초등학교 입학 때 색연필과 풀 등 학용품을 가져가야 하는 것은 30년 전 일인 줄 알았다. 그런데 미국 초등학교에서는 크레용 세 박스, 연필 두 박스, 가위, 마커펜 등 개인 학용품 뿐 아니라 공용 비품인 면솜, 바인더 속지, 청소용 위생티슈, 고무 찰흙, 복사용지(미국의 종이 규격은 A4가 아니라 레터지다)까지 등교 첫날 가져다 달라고 요구한다.

급한대로 온라인쇼핑몰을 통해 물건을 구입하려 했는데, 문제는 학교에서 요구하는 규격을 전혀 모르겠다는 것이다. 어쩔 수 없이 밤 10시가 다 되었음에도 차를 몰고 8km 떨어진 Walmart(월마트)로 달려갔다.

월마트에 도착해서는 안도의 한숨과 함께 진작 오프라인 매장에 왔으면 고생하지 않아도 됐을 걸 하는 후회가 밀려왔다. 마트 입구에 아예 ‘등교 용품’ 코너를 마련해 놨기 때문이다. 이 지역 학교들이 쓰는 물품이라 규격이나 브랜드를 고민할 필요도 없었다.

대부분의 물품이 한 곳에 모여있었지만, 그럼에도 뭘 사야 할지 모르겠을 때는 마트에서 만난 미국 학부모의 도움을 많이 받았다. 어떤 학부모는 직접 내 카트에 학용품을 담아주는 친절을 베풀기도 했다.

다만 비용은 만만치 않았다. 최근 미국 물가가 많이 오르기도 했고, 막상 아이가 낯선 환경의 학교에 처음 가는데 마트에서 가장 싼 물건만 고르는 것도 조심스러웠기 때문이다. 필요한 물품을 다 담고 계산하니 한화로 가방을 따로 사지 않았음에도 비용이 10만원을 훌쩍 넘겼던 것 같다.

참고로 한국에서 사용하던 책가방은 미국에서 전혀 쓸 수 없었다. 미국은 초등학생이나 중학생 모두 바인더를 들고 다니는데, 한국에서 사용하던 가방에는 바인더가 겨우 들어가거나 아예 들어가지 않았기 때문이다. 만약 한국에서 사용하는 가방이 작은 편이라면 아예 미국으로 들고오지 않는 것이 좋겠다.

미국에서 생활하면서 경험하게 된 것 가운데 하나는 미국은 온라인 상품이라고 무조건 오프라인보다 저렴하지 않다는 것이다. 오히려 발품을 팔 때보다 온라인 제품이 더 비싼 경우가 적지 않다. 이를 보면 미국 온라인 상품 가격에는 쇼핑하러 나와도 되지 않는 ‘편리의 대가’가 포함되어 있다는 생각이 들 때가 많다.

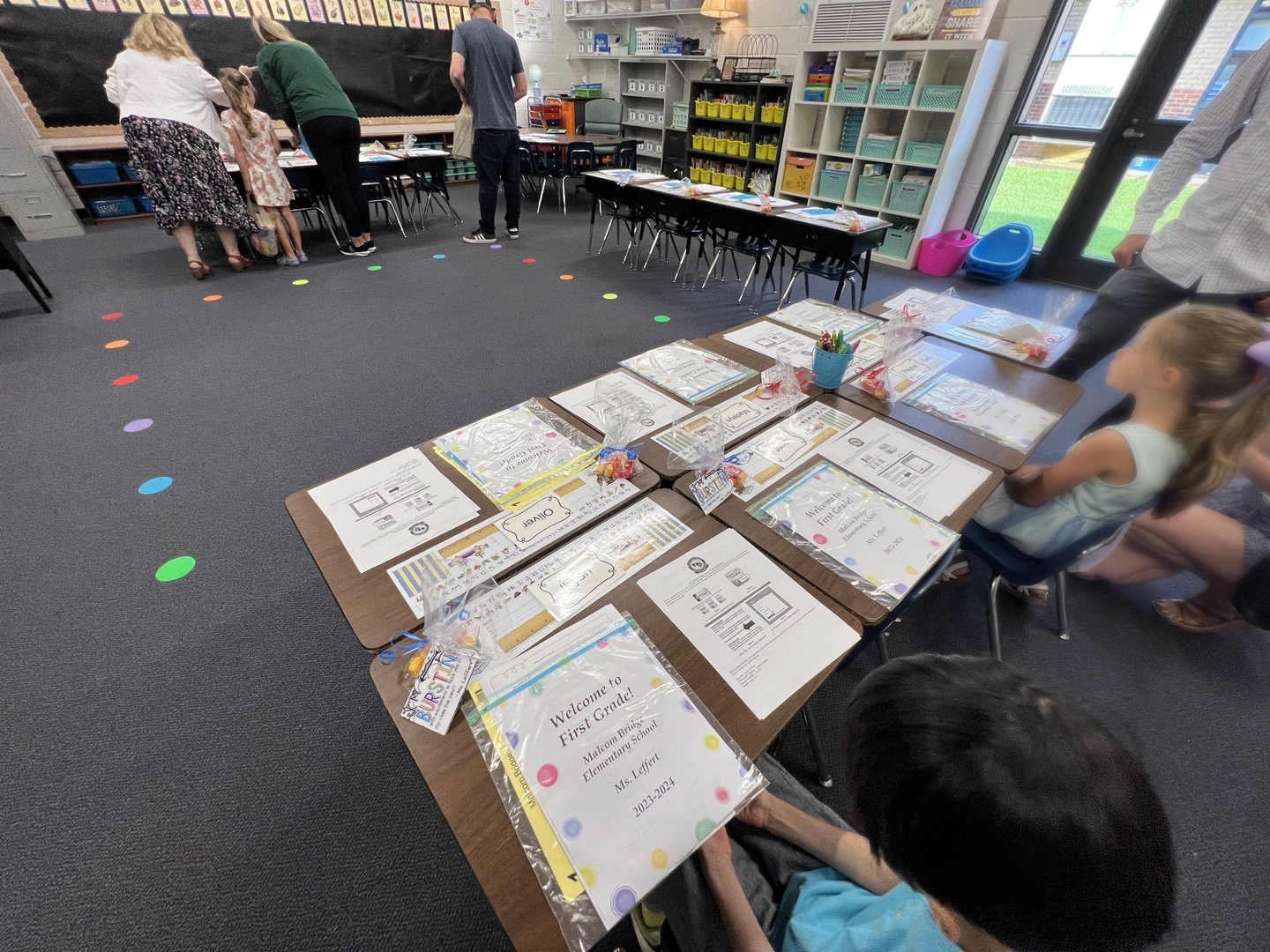

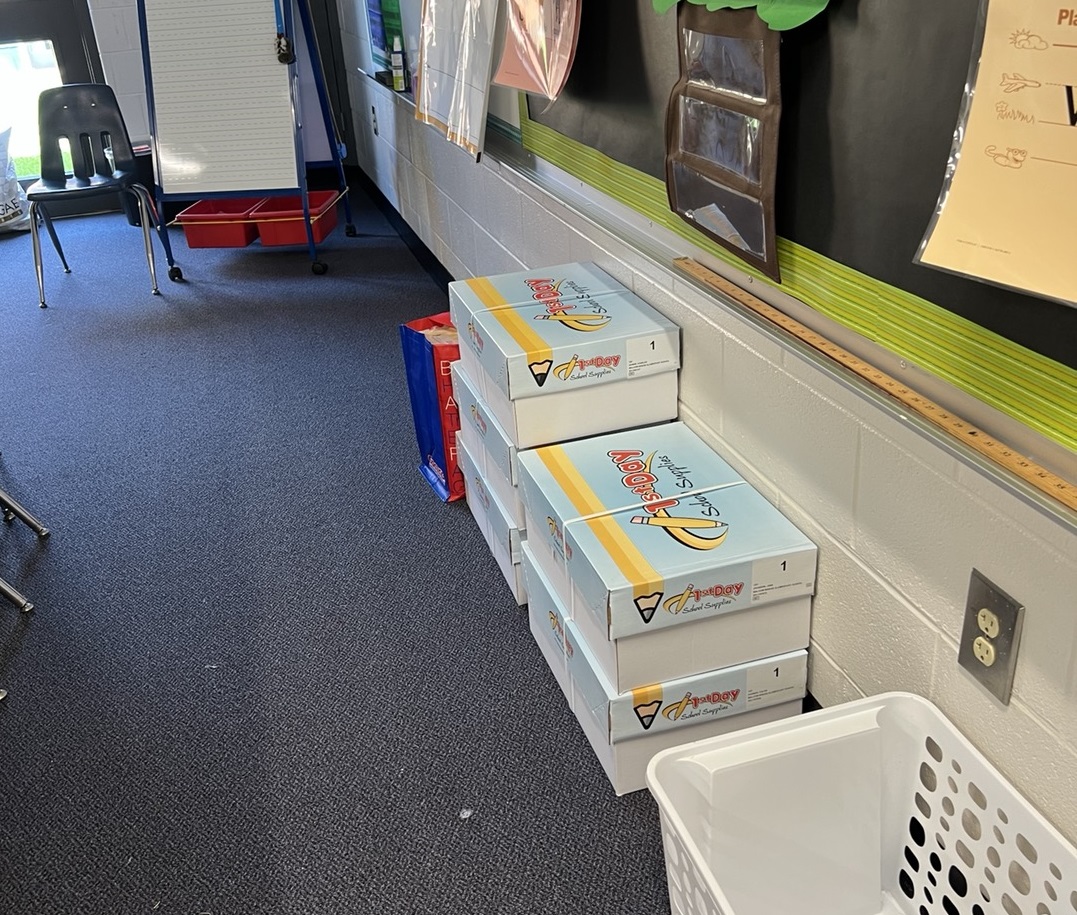

뒤늦게 알게 된 한가지 ‘팁’은 정해진 물품을 등교 첫날 학교로 보내주는 서비스도 있다고 한다. 이 서비스를 이용하면 아래의 사진과 같이 학생의 이름이 적힌 ‘등교 첫날 박스’가 교실에 먼저 도착한다.

이것이 다가 아니다

미국 공립학교의 기부 요구는 1년 내내 계속 되는 분위기다. 미국은 한국과 달리 수업 중간에 아이들이 간식을 먹는 ‘스낵 타임’이 있는데, 교실에는 집에서 간식을 가져오지 못한 아이들을 위한 ‘공용 스낵’이 있다고 한다. 주로 ‘애니멀 크래커’와 ‘프레츨’을 나눠준다는데, 학기 내내 공용 스낵에 대한 기부 요구가 계속됐다.

또 복사용지나 위생 물티슈와 같은 학교 비품도 떨어질 때마다 교사로부터 기부 요청 이메일이 온다. 미국 초등학교에서는 행사도 다채롭게 펼쳐지는데, 행사에 필요한 물품, 예를 들어 ‘빙고 나이트’를 개최하면 우승 상품을 학무모에게 요청하는 식이다. 심지어 연말에는 스쿨버스 기사와 식당 및 청소 담당 스태프를 위한 ‘선불 상품권’을 기부해달라는 연락도 온다.

미국에서 오래 생활한 한 지인에게 물어보니 이런 요구에 모두 응할 수는 없지만, 여력이 되면 도움을 주는 것이 지역사회의 오랜 관례라고 한다.